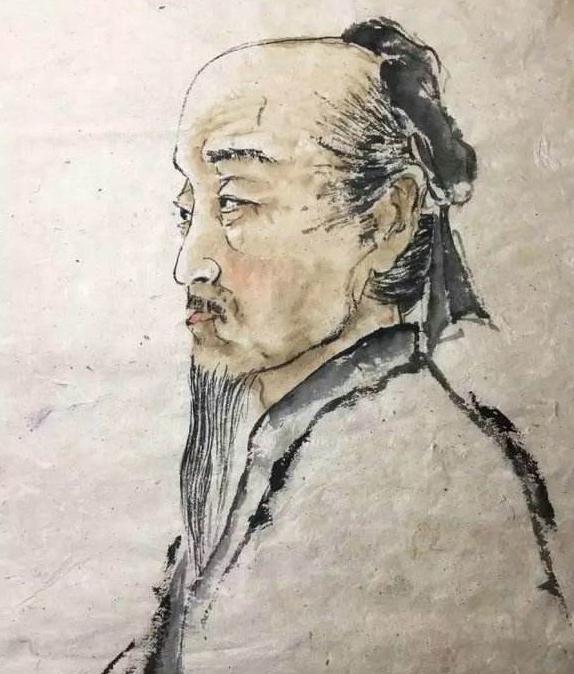

朱丹溪(1281--1358),名震亨,字彦修,元婺州路义乌(今浙江义乌)人。因他所居的赤岸村,原名蒲墟村,南朝时朱幼之女适王,“亲迎之日,……车红辉映溪岸,蒲墟因名曰赤岸,继而又改为丹溪。”所以人们尊称他为“丹溪先生”或“丹溪翁”。朱丹溪倡导滋阴学说,创立丹溪学派,对祖国医学贡献卓著,后人将他和刘完素、张从正、李东垣一起,誉为“金元四大医家”。

童年磨难

朱氏家族,世代为儒。朱丹溪祖父名环,宋宝祐时中乡试第28名。父名元,母戚氏。祖父辈均以孝闻名乡里。朱丹溪的堂曾祖朱杓,精通医学,著有《本草千金方》、《卫生普济方》等医书,重医德。堂祖父叔麒,宋咸淳进士,晚年从事医学,医德十分高尚,他们均对丹溪有一定的影响。

元至元十八年(1281)十一月二十八日,朱丹溪诞生于义乌县赤岸村。朱丹溪自幼聪敏,“受资爽朗,读书即了大义”,“自幼好学,日记千言”,又善作诗赋,受到长辈们的器重。

朱丹溪经历了很不平常的童年。当时宋亡为元,人民不堪沉重的民族压迫,纷纷起来反抗。9岁时(1289),三月初,台州杨镇龙在台州、东阳、玉山交界处起兵,建大兴国。兴兵10余万,攻东阳、义乌,浙东大震。十月,被浙东宣慰使史弼所镇压。兵祸连年不断,生灵涂炭。丹溪家处义南赤岸村,首当其冲,房屋被烧毁,家中也被洗劫一空。一波未平,一波又起,不久,丹溪家又受到“资助杨镇龙”的牵连。当时史弼的镇压十分残酷,凡是供词中有牵涉到的,全家“必尽杀乃止”。此时,丹溪父亲正患病卧床,幸仗姑母朱寿多方营救,才不致全家都蒙冤而作刀下之鬼。但从此后,家境每况愈下,朝不保夕。兵乱、饥寒,时时刻刻侵袭着丹溪幼小的心灵。

元贞元年(1294),丹溪父亲朱元因病去世。丹溪和两个弟弟都尚年幼,全家靠戚氏一人支撑,“艰辛悲悴”,苦不堪言。戚氏教子有方,对儿子“有恩且严”。一次,少儿子“戏取人一鸡卵”,戚氏很生气,责备他,“笞而责还之”。朱丹溪的童年就是在贫寒和严格的家教中度过的。他既经历了艰辛的磨炼,又得到了母亲很好的教育和董陶。

发奋为学

在逆境中成长的朱丹溪,性格豪迈,见义勇为,从“不肯出人下”。元大德四年(1300),朱丹溪年满20岁,时任义乌双林乡蜀山里里正。他刚正不阿,处处为民着想,敢于以下犯上,拒抗官府的苛捐杂税,因而深得民众的拥护。他的名声也因此远近皆知,连官府都忌他三分。大德六年(1302),丹溪22岁。“‘包银’之令下,州县承之,急如星火,一里之间,不下数十姓,民莫敢与辩。”丹溪所辖之里仅报富户二家。郡守召丹溪责问:“此非常法,君不爱头乎?”丹溪笑着回答:“守为官,头固当惜,民不爱也。此害将毒子孙,必欲多及,民愿倍输吾产当之。”郡守虽然发怒,丹溪始终没有屈服。

当时著名理学家、朱熹的四传弟子许谦,在八华山讲学,“授受分明,契证确切”,跟他学习的学生有数百人之多。丹溪时年30岁,对以前的所作所为有所感悟,认识到“丈夫所学,不务闻道,而唯侠是尚”是非常错误的,遂辞去里正,准备到八华山求学。但母亲重病,无法分身,而“众工束手”,因此他就立志学医,誓把母亲的病治好。他刻苦钻研《素问》等书,但《素问》一书深奥难懂,丹溪就“缺其所可疑,通其所可通”,浅显易懂的先弄通它,把难点疑问先搁置起来。过了两年,已学有所得,再对难点进一步研究、探索。朱丹溪克服了种种学习上的困难,经过五年的勤奋学习,不齿下问,治好了母亲的病,他也因此有了相当的医学基础。

这时,丹溪已经36岁,他感到自己学问的肤浅。在强烈的求知欲驱使下,他毅然离开了妻儿老母,到东阳人华山白云书院,从师许谦,学习理学。他学习十分用功,每夜读书至四更,“潜研默察,必要求于实践”,“不以一毫苟且自恕”,学业突飞猛进。过了四年,已成为许谦的得意门生。后来他将理学的知识结合于医学,推动了医学理论的发展。

元皇庆三年(1314)八月,恢复科举制度。丹溪在学习期间,曾参加过两次科举考试,但都没有考中。

科举失败并没有使丹溪灰心,他认为:“既穷而在下,泽不能致远”,要使德泽远播于四方,只有学医济人,才是最好的选择。这时,他的老师许谦,卧病日久,多方求医,已愈治而病愈剧。他也鼓励丹溪学医,并说:我卧病已久,“非精于医者不能以起之”,你聪明过人,又肯在医学上下功夫,你就学医吧。于是,朱丹溪决意断绝仕途,专心从事医学事业。

有志不在年高,朱丹溪专业从医的时候,已40岁了。他一心扑在医学上,加之原来已有一定基础,轻车熟路,学业大有长进。但丹溪没有丝毫放松,学习更加刻苦。他重新钻研了《素问》等书,对当时盛行的陈师文、裴宗元所定《大观二百九十七方》,也手自抄录,昼夜揣摩。

过了两年,丹溪42岁时,治愈了许谦多年的顽疾,从而声名鹊起。据丹溪自述,许谦开始时患胃痛,多方求医,用药多“燥热辛香”,治数十年而变成“足挛痛甚”。他自己料想已成废人,医生也已技穷。丹溪经过细心诊断,用防风通圣散,连服半月,泻下“积滞如五色烂锦者,如桕烛油凝者”,近半月,病似退,又半月而进食稍增,但“两足难移,计无所出”。此后,丹溪得到一“西域之异人”传授的“倒仓法”,此法对瘫痪非常有效。丹溪经多次实践,确有意想不到的效果。于第三年三月,将此法用于许谦,许谦服后泻下多次,又饮“轮回酒”数杯,调理半月后,便觉身体轻捷了许多,两足渐渐活动。不久便行动自如了。

千里求师

朱丹溪在实践中不断检验和探讨,领悟到当时风行南北的《和剂局方》“集前人已效之方,应今人无穷之病”的弊端,同时,《和剂局方》的用药又偏于温燥,流弊不少。又联想起父亲的死于“内伤”,伯父的死于“瞀闷”,叔父的死于“鼻衂”,幼弟的死于腿痛,妻子的死于“积痰”,都是由于“药之误也”。种种疑问困扰着他,“心胆摧裂,痛不可追”。朱丹溪的心清十分沉重,出于医生救死扶伤的责任心,丹溪再也无法平静,决定抛开现有的名和利,离开温暖的家,再度外出求师,以“为之依归,发其茅塞。”

泰定二年(1325),朱丹溪45岁,渡钱塘江,千里迢迢来到吴中(今江苏苏州)。“但闻某处有某医,便往拜而问之”,这就是著名的千里寻师之行。到宛陵(今安徽宣城),上南徐(今江苏镇江),辗转建业(今南京),“连经数郡”,但始终没有找到一位适合当自己老师的人。后又到定城,得到寒凉派刘完素的《原病式》和补脾派的李东垣方稿,丹溪耳目为之一新,但始终未得“的然之议论”。有人告知,杭州罗知悌医术高明,学问精湛,他就不顾夏日的炎热,日夜兼程,匆忙赶到杭州求教。

罗知悌,字子敬,世称太无先生,精于医,得金刘完素之学,为刘完素的二传弟子,旁参张从正、李东垣两家,曾以医侍宋理宗,并甚得宋理宗宠厚。另外,又兼通天文、地理、艺术,医德十分高尚,性情却非常傲慢。当时他隐居杭州,朱丹溪去拜见他,“十往返不能通”,“蒙叱骂者五七次”,虽遭闭门拒客,但丹溪意志坚定不移,“日拱立于其门”,大风大雨也不例外。从夏到秋,整整过了三个月,罗知悌“爱其诚”,才接见他。时罗知悌已年近九十且多病,他见丹溪学识过人,学医之心虔诚,高兴地说:“吾道赖子不灭矣。”遂收丹溪为唯一的弟子,授以刘完素、张从正、李东垣三家之书,并深入说明三家的要旨。罗又开导他:“为医之要,必以《素问》、《难经》二书为根本;且‘湿热、相火’是为最重要的致病因素,为病也最多。”“兼之张仲景的书详于‘外感’,李东垣的书详于‘内伤’,必两尽之,治疾方无所憾。”又指出:“区区陈、裴之学,泥之且杀人。”“陈、裴之学”,指北宋陈师文、裴宗元所集的《大观二百九十七方》。

罗知悌的谆谆教导,使朱丹溪豁然开朗。丹溪自述:“每日有病者来,罗知悌‘必令其诊视脉状回禀’,罗但卧听,口授用某药治某病,用某药监某药,用某药为引经,往来一年半,并无一定之方。一方之中,有攻补并用、先攻后补或先补后攻。”罗知悌对朱丹溪既有理论的传授,又有实践的教诲。朱丹溪的医术有了长足的进步。对用“古方治今病”的问题,罗又有很形像的说明:好比拆掉旧房来建新房,材料不一样,没有经过工匠的裁取,怎么可以用呢?

朱丹溪求学期间,对罗的治病很注重观察。有一四川籍的和尚,因离别老母已有七年,突然有一天非常想念母亲,回去又没路费,“徒尔朝夕望西而泣”,因此得病。罗知悌看他“黄瘦倦怠”,每天给他吃煮烂的牛肉、猪肚之类,又赠他10锭银子作路费,好言好语安慰他。过了半个月,和尚的病有好转后,罗知悌又用桃仁承气汤治之,一日连服三贴,大便中皆是“血块积痰方止”。次日,只给他吃熟菜和稀粥,调理了半个月,病就完全好了。

朱丹溪仔细观察罗治四川和尚的治法后,体会到:半个月的补养,是为以后的攻下作准备;而一日的攻下,须要半个月的补养。又经过长期不断的实践,他总结出一个重要的论点,即“阴易乏,阳易亢,攻击宜详审,正气须保护”。为创立后来的丹溪学派奠定了坚实的基础。

一年半后,即1327年的夏秋之际,罗知悌去世。丹溪安葬了师傅后回到义乌老家。朱丹溪已尽得其学,成为寒凉派刘完素的三传弟子。这次求师,跨浙、苏、皖三省,行程超过千里,历经艰难险阻和重重挫折。正是这种锲而不舍的精神,才使得来丹溪的千里求师画上了圆满的句号;也正是这种精神,才使他在以后的医学领域中能有重大的突破。

济世救人

丹溪既得罗知悌之学,回家乡给人治病,“每治疾,往往以意为之,巧发奇中,按之书,无有也”。当时乡之诸医,仍循规守旧,死死抱着陈、裴之学不放,对丹溪的疗法和医理大惑不解,甚至嘲笑、排挤他。朱丹溪也不争辩。事实胜于雄辩,不久,曾经嘲笑、排挤过他的医生,见他对诸家的医论,无所不通,治病不死板地套用古方,且“所疗皆中”,群众又交口称赞他的医术,也终于心服口服,愿做他的弟子。数年后,朱丹溪“声誉顿著,遍浙河(即钱塘江)西东,至苏州一带。”当时很少有人不知道丹溪先生大名的。

朱丹溪50多岁后,客居金华,常住在吴翰家中。吴翰亦为许谦弟子,他们有同窗之谊,二人交情很深,常常“士大夫相过,坐席恒满”。朱丹溪与宋濂交谊亦颇深,对各种问题,常互相讨论和质疑。时宋濂才20岁,二人遂成忘年交。

朱丹溪53岁那一年,金华叶仪患痢疾,病很重。叶仪曾与丹溪同学于白云许公,共修程朱理学。明太祖下金华,召叶仪为五经师,叶仪以年老多疾坚辞,隐居婺城,与丹溪情意相投。

原来叶仪身患滞下,久治不愈,以致腹痛难忍,饮食点滴不入,痢下无度,困倦乏力,不能起床,只得在床上开一个孔,就在孔中解便,他的身体日见消瘦,生命危在旦夕。

此时,朱丹溪正在金华城中。丹溪即为叶仪切脉看苔,丹溪安慰说:“贤弟之疾,并非不治之症,只要坚持服用我所开之药,不久可望痊愈。”

自此,丹溪日日为他开人参、白术等补脾胃之药。如此数日,可叶仪之疾并不见好转,反而日见加重。叶仪仍对丹溪深信不疑。叶家亲朋见此议论纷纷,丹溪佯装不知。

转眼叶仪已服用丹溪所开之药十日,但疾病愈治愈重。叶仪暗忖:丹溪乃当今首屈一指的名医,由其诊治,仍难治愈,今生恐已无望。于是将儿子叫至床头,安排后事。家人闻之,哭声不绝。四邻听到哭声,皆认为叶仪已不在人世,一时议论哗然。丹溪闻之,仅付之一笑,也不争辩。

次日清早,丹溪来到叶家,为叶仪细察脉象,尔后开了一剂小承气汤。方中乃是大黄、厚朴、枳实,攻下逐邪之药。丹溪亲自煎药,待叶仪喝下汤药,仍留下不走。

叶仪服下汤药,不久便觉肚中咕咕作响,尔后拉出一大堆污物来。泻毕,但觉浑身轻松,腹痛顿减,竟沉沉睡去。次日已能进食粥饭,精神大为好转。

如此调养不多日,叶仪竟身离床榻,走坐说笑,一同常人。为叶仪诊治过的乡医们个个惊异不已,前来探虚实,问究竟。丹溪解释道:“病人外形虽较丰实,可面色萎黄苍白,诊其气口脉虚,饮食不入,可知其胃气已伤,此时若贸然用攻积逐下的治痢之剂,必有后患。故先投补益胃气之品以固其本,虽病情似乎加重,人体正气却在恢复之中。待其胃气已充,则可用承气汤攻逐结邪。这就是先补后攻之法。”众人闻说,无不叹服。

朱丹溪与苏州名医葛可久相交甚厚,医术不相上下。他们互相推崇,虚怀若谷二人经常一同会诊。有一次,江浙行省有某平章,在上任的时候,途中忽患中风,四肢不举。请葛可久前来诊治。可久诊后,甚感棘手,如若一不小心,病人命之不存,将待如何?遂对平章道:“我友义乌朱丹溪医名盖世,妙手回春。若得他来会诊,才保无虞。”平章即命人到义乌传朱丹溪到来。葛可久忙道:“丹溪脾气甚犟,他重百姓,轻权贵,若以令去传必不肯来。今我书信一封,你等带去相请,他可能会来与我一同会诊。”

官差快马加鞭驰往赤岸,丹溪接到可久书信后立即启程。

会诊后,丹溪道:“病已危殆,不可救药了。”葛可久说:“我也知其危殆,故请你来。不过,还有一针法可用。”丹溪沉思一下,接着说:“针法只不过可以暂时运动他的二肢,对疾病并没有好处。”旁边的人都要可久用针。针刺后,果如丹溪所说。丹溪问了平章的回家路程,计算一下,就对他们说:“即刻回去,还可到家,稍为迟缓,就来不及了。”后平章真的到家就去世了。

丹溪治病体察入微。有清江县人杜清碧,也是名医,并与丹溪老师罗知悌交往颇深,编著有《敖氏伤寒金镜录》,是最早的舌诊专家。时杜清碧学道武夷山,至婺源时,忽患脑疽,但自治不愈。朱丹溪闻讯赶往婺源诊治,对清碧说:“何不服防风通圣散?”清碧说:“已服三四帖了。”丹溪仔细想了想说:“何不用酒制过?”清碧随悟,依照丹溪的方法自治,结果“服不尽剂而愈”。从此以后,清碧心服丹溪。

丹溪治病十分注意正气的保护,但并不拘泥。所以他说:“有病则病受之”,对体格强健、病情较急的患者,常灵活运用,单纯用攻击之药,又注重“腹诊”,用化瘀活血药。

赤岸朱同道,48岁。八月十五日,因雨后受凉,半夜后忽患少腹痛,痛势剧烈,汗出如雨,手不可近,请朱丹溪诊治。诊断时朱同道说六月大热时,曾在深潭洗浴,丹溪想,病或者由此而起。丹溪诊其六脉,弦而细实,重取如循刀刃,十分有力,遂用大承气汤治之,服后有轻微泻,痛即时停止。至次日傍晚时,腹痛又发作,痛处坚硬,丹溪用大承气汤加桂,研桃仁同煎,服两帖,大便解下黑色血升余,痛又即时停止。第三日傍晚时,腹痛又复发如初,痛在小腹,痛处坚硬,手不可近。丹溪仍用大承气汤加附子,研桃仁同煎,又服两帖,大便泻五次,泻下黑紫血像破棉絮一样约二升左右,痛顿时即止,一夜安睡。嗣后小腹和软,脉亦和,调理半月而愈。

关于情志过分变动引起的疾病,丹溪尤有独到心得,或“以情解情”,或行气解郁,或化瘀兼用补药,种种不一。

有一次,丹溪治一女子,已许嫁,夫到广州,近五年未归,不思食,面向床里卧,病将半年。医已术穷。丹溪诊之,说:“此因思想大过,气结于脾,药物难以治疗,只有发怒可解。怒属肝,肝能克脾,才能冲开脾气之结。”遂激之使其发怒。女子大哭大闹后,便思食、起床。丹溪又说:“思气虽解,必得喜,才不致再结。”家属诈称夫有书信来,最近将回家。碰巧,三个月后,其夫果归,病未复发。

有一妇人,昏倒不知人事,稍有苏醒时,即叫号再三,接着又昏倒。丹溪诊之,肝脉弦数且滑,丹溪说:“此病因怒火引起,发怒而勉强饮酒所以得病。”再盘问她,“以不得于夫”,每夜必满杯饮酒以自解。丹溪用流痰降火之剂加入香附,以散肝分之郁,即时而愈。

一未婚女子,因不顺心事。半年不食,每日只吃菱或枣数枚,遇有高兴事,能吃馒头一小块,始终不肯吃饭粥。丹溪认为病属脾气实,只有枳实才可散,用温胆汤去竹菇,服数十帖而安。另有一个19岁少妇,因发生不如意事,引起连月膈满不食,后觉困惫,不能起床,巳、午间发热面赤,酉、成退,夜间尿频而不畅,脉沉涩而短小,月经量极少。丹溪认为此乃气不遂而郁于胃口,有瘀血而虚,中官却因食郁而生痰。遂补泻兼用,用参术等先补,再用神佑丸治之。过七日而愈。

丹溪治病,不畏权贵。有一次,一权贵以轻微小病来唤,端坐于中庭,两旁分别摆列三品官员的仪仗队,摆出一副威风凛凛不可一世的架子。丹溪并不在乎,诊脉后,一言不发,转身就走。有人问他,他说:“三月后将为鬼。”后果如期去世。

丹溪不但医术高明,且医德高尚。为贫穷的人治病,不取报酬。有贫困而无处求告的,送药送医上门,即使远在百里亦不辞辛苦。有外地人因病来迎,不论大雪大雨,无不即时前往,并说:“病人度刻如年,怎么可以自图安逸呢?”

倡导滋阴学说

丹溪著书的态度十分严谨,在此以前,“不从弟子之请而著方”,恐后人拘泥其方,不再详审病情。至67岁时,他的见解更加精粹,“其自得者,类多前人所未发”,遂应弟子张翼等再次请求,著《格致余论》一书。不久又著《局方发挥》、《本草衍义补遗》、《伤寒论辨》、《外科精要发挥》等,共五种。今仅存前三部书。

《格致余论》是丹溪医论的专著,共收医论42篇,充分反映丹溪的学术思想,是丹溪的代表作之一。该书以《相火论》、《阳有余阴不足沦》两篇为中心内容,创立“阳常有余,阴常不足”的论点,强调保护阴气的重要性,确立“滋阴降火”的治则,力倡导滋阴学说,打下牢固的基础。其他如《饮食色欲箴》、《养老论》、《慈幼论》、《茹淡论》等篇,围绕着养阴的观点,深入论述养生的道理。《生气通天论病因章句辨》一篇,提出“六气之中,湿热为病十居八九”的观点,又对某些章句的断句进行探讨。《石膏论》中,纠正了石膏的名实之误。李时珍盛赞其说,认为“至朱震亨始断然以软者为石膏,而后人遵用有验,千古之惑始明矣”。其他各篇,侧重论述滋阴降火和气、血、痰、郁的观点,内容十分丰富,每篇中又多以治验相对照。

《格致余论》的“相火论”和“阳有余阴不足论”,体现了学术思想的主要方面。“相火论”,深入说明了相火为人身生命活动的原动力的道理,若反常妄动则变为贼邪而致人于病,并以此为基础,在“阳有余阴不足论”中创立人身“阳常有余阴常不足”之说。

丹溪“相火论”,是在师承了寒凉派刘完素火热病机的基础上.又参之以“太极”之理,进一步加以阐发和补充而发展起来的。首先,他说:“天主生物,故恒于动”,“人有此生,亦恒于动”,认为天地万物,都是恒动的,而“凡动皆属火”。火有君火、相火之分。丹溪说:“心,君火也”,《内经》“心主神明”,可见,君火主持人身的思维活动。关于相火,丹溪说:“生于虚无,守位禀命,因其动而可见”,又说:“天非此火不能生物,人非此火不能有生”,可见相火指推动人身生生不息的原动力,又指出肝、肾、胆、三焦为相火的根源,主要发源于肾,君火、相火,只有互相配合,才能温养脏腑,推动人身的各种功能活动,所以,丹溪说:“彼五火之动皆中节,相火惟有裨补造化,以为生生不息之运用耳。”但是,相火之性易起,若五志之火变动反常,则“五性厥阳之火相扇”,相火就会妄动,产生病理性的变化,以致“火起于妄,变化莫测,无时不有,煎熬其阴,阴虚则病,阴绝则死”。可以看出,相火既有推动人身生命活动的一面,如果反常妄动,又有“煎熬真阴”,而使人生病的一面。

在“相火论”的基础上,丹溪又于“阳有余阴不足论”中创立“阳常有余,阴常不足”之说。首先从天人合一的观点出发,用天地日月这些自然界的现象来说明阴阳的变化。他说:“天,大也,为阳,而运于地之外;地,居天之中,为阴,天之大气举之。”又说:“日,实也,亦属阳;月,缺也,属阴。”由于“人受天地之气以生,天之阳气力气,地之阴气为血,故气常有余,协常不足。”

古人必近二十、三十而后嫁娶,《内经》亦认为“年四十,阴气自半,起居衰矣”,又说“男子六十四而精绝,女子四十九而经断”。可见阴气之难于成,且人的情欲无限,此难成易亏的阴气,自然更不足了。何况,肾主闭脏,肝主疏泄,两脏皆有相火,皆听命于心。“心动则相火亦动,动则精自走,相火龛然而起”,阴气无形中自然消耗了。

既然阴气之难于成,故丹溪谆谆于阴气的保养,教人“收心养心”、“动而中节”,以免相火妄动而伤阴。又“人之阴气,依胃为养”,如“谷、菽、菜、果,自然冲和之味,有食人补阴之功”。菽,指豆类。粮食、豆类、蔬菜、水果,才是人的最佳食品。丹溪提出“节饮食”,是指烈酒、肥肉等偏厚之味。又提出“节情欲”,“夫妇之间,成之以礼,接之以时”,如“殉情纵欲,惟恐不及”,又用燥毒药品以助之,难免阴气虚耗,身亦憔瘁,所以要“节情欲”。

在临床治疗中,丹溪强调“滋阴降火”。他说:“阴易乏,阳易亢,攻击宜详审,正气须保护。”又说:“脾具坤静之德,而有乾健之运”,“脾土之阴受伤,转输之官失职,胃虽受谷,不能运化”;“脾为消化之器,清和则能运”;“嗜酒则伤血,血伤则脾中之阴亦伤”,谆谆于脾阴的保养,充实了养阴理论。丹溪又提出“其人素有火盛者,是水不能制火”的病理,与“相火者,……阴血愈耗,其升愈甚”相参着,说明丹溪较深入地认识到阴虚火旺的病理。

丹溪又说:“阴虚则发热,……精神外驰,嗜欲无节,阴气耗散,阳无所附,遂致浮散于肌表之间而恶热也,当作阴虚治之,而用补养之法可也。”恶热,作阴虚治,为内伤发热的治疗另立一大法门。在用药方面,丹溪发现龟板大有补阴之功。由于丹溪的发现,龟板一药才以著名的滋阴药为后人广泛使用,并被后世医家誉为“大补真水,为滋阴第一神品”。丹溪又以龟板为主药,创立大补阴丸,用熟地、龟板、知母、黄柏等,滋肾水、降阴火。并深刻批评习用温燥的《局方》。在以上理论和实践的基础上,丹溪确立“滋阴降火”的治则,倡导滋阴学说,丹溪也因此被后世尊为滋阴派的代表。“滋阴降火”治则的确立,对后世影响很大。温热学派“养阴清热”治则的确立,实导源于此。

著《格致余论》这一年,丹溪67岁。秋,丹溪患病一年余,服药至冬至节,便不再服药,以白粥调养而愈。这时,他一再在《复戴仲积书》中,说明了一个重要观点:久病以后,“气血消损,膏脂消散”,在这种时候,“初感之症已减退,惟诸虚百损在耳”。而“大凡药,虽参、苠亦是毒物”,只有谷物才是大有功于人的。信中又深入透彻地剖析了仲积的病情,分析各症的病机,补充了辨证的方法。信中说:“其所以烦躁者,气随火升也;喘急者,气因火郁,而为痰在肺也;气响与痛或咳嗽者,由食成积,而愈盛也;大腑溏者,肺固人烁,不行收令,其大肠之门户不得敛也;小腑涩者,心因火烁,下焦无血,气不得降,而渗泄之令不行也”。皆从火盛烁阴入手,很有参考价值。

丹溪医学上的成就是多方面的,临床上阐明气、血、痰、郁的致病机理,并在此基础上创立一套完整的疗法,大大丰富了杂病的辨证论治内容。

“医之门户分于金元”。金元时代,医学进入“新兴肇兴”时期,争鸣之风大兴,打破了自东汉张仲景后直至隋唐,医学理论相对没有取得突出进展的局面。此时,不少医家各自发挥新的见解,相继各成一说,各村一帜。自宋钱仲阳的对于儿科开始,至金元而此风大盛。金元时期,有刘完素的对于火热,张子和的对于攻下逐邪,李东垣的对于脾胃,朱丹溪的对于滋阴,都是当时力倡新学的杰出代表,宋丹溪尤能集诸家之大成而多有发展者。但诸家新说虽立,仍未能根本上动摇《局方》在当时医学界的统治地位,至朱丹溪《局方发挥》之书一出,深刻揭示了《局方》的种种弊端,才使医风为之一变。可见,朱丹溪的成就实在各家之上。

总之,朱丹溪的医学成就,主要是“相火论”、“阳有余阴不足论”,并在此基础上,确立“滋阴降火”的治则,倡导滋阴学说及《局方发挥》一书,对杂病创气、血、痰、郁的辨证方面。其他,如恶寒非寒、恶热非热之论,养老、慈幼、茹淡、节饮食、节情欲等论,大都从养阴出发,均对后世有深远的影响。

丹溪学说,不仅在国内影响深远,而且在15世纪时,由日本人月湖和田代三喜等传入日本,成为沿用至今的日本汉医的辨证纲领。日本又成立“丹溪学社”,进行研究和推广。迄今日本尚存“丹溪学社”。日本仅医滩、气、血、水病因学说,由张仲景的水饮和朱丹溪所创之气、血、痰演化而来。朱丹溪得罗知悌之学后,不断进行实践,又集张子和、李东垣二家之长处,将刘完素之说一变而为阴虚火旺之说,专于泻相火、补真阴,形成丹溪学派。

后继有人

丹溪门人众多,他对明清医学家影响之深广,金元诸大家皆难以与其相比。

丹溪63岁时,浦江赵良仁、戴思恭、戴尧、赵良本等,同日就学于丹溪。其他如金华赵道震,江苏王安道、刘叔渊,绍兴徐彦纯,丽水楼厘,义乌虞诚斋等,亦先后来就学。

赵良仁,字以德,浙江浦江人,曾从柳贯游,后柳贯奉诏进京,勉励良仁从丹溪学医。当时良仁28岁,丹溪见其领悟绝伦,遂授以《素问》、《难经》。又见其志诚,乃尽前人所发明者而极言之。三年后,良仁遂从丹溪临诊切脉;再过三年,丹溪令其诊治,某是某非,则校正之。据良仁自述:“从先生学十余年而来苏州。”在苏州行医,多奇效,名动浙东西。撰有《丹溪药要或问》,深得丹溪治疗杂病的要旨。另撰有《金匾方论衍义》,为现存最早的《金匾要略》注释专著。良仁所注部分体现了丹溪学术思想的特色。

戴思恭,字原礼,明初浙江浦江人,与父戴尧同学于丹溪。丹溪“倾之授之”,他从学时间最长,有近20年之久,岁或十余往返,遂尽得丹溪之学。中年行医苏州,医道大行,奇验者甚众,驰名江浙。洪武时,征为御医,历任太医院使,被誉为“国朝之圣医”。撰有《推求师意》等。他所校补的《金匮钩玄》一书,对后世医学的影响很大,如目前流行较广的程充《丹溪心法》等,均以此书为底本。戴原礼在丹溪“阴易乏,阳易亢”的基础上加以阐发,形成以血气言阴阳的论点。对丹溪学说,既有继承,又有发展,扩大了丹溪学说的应用范围。

王履,字安道,江苏昆山人。学医于朱丹溪,尽得其传。他对《内经》、《难经》、《伤寒论》有深入的研究和发挥。著有《医经溯泗集》,对后世贡献很大,他对“亢害承制”很有创见,得到后世医家的赞许。

赵道震,字处仁,金华人,为丹溪弟子。“凡轩歧以下医书,靡不精究。”医德高尚,尤精于运气学说,著有《伤寒类证》,已佚。洪武时,迁安徽定远县。

除以上弟子外,尚有私淑弟子,其中如王纶、虞抟、汪机等,均对丹溪学说有发挥和补充。

王纶,字汝言,浙江慈溪人。明成化时进士,曾任都御史、巡抚湖广等职。平时钻研医学,私淑丹溪。著有《明医杂著》。很推崇“阴常不足,阳常有余”之说。平时治病,不但加重了大补阴丸中龟板的用量,并且认为补阴之药,自少年至老年都不可缺少。王纶又将丹溪学说与东垣之学结合起来讨论,对内伤发热概括为阴虚发热、阳虚发热两种。不但对丹溪学说有所发挥,而且对推广丹溪学说起到了重要的作用。

虞抟,字天民,浙江义乌华溪人。曾叔祖诚斋为丹溪弟子,父南轩私淑丹溪,故虞抟世代相传,学宗丹溪。虞抟之论认为“气虚者,气中之阴虚”,可用补中益气治之;“血虚者,血中之阴虚”,治法用君子汤。他又认为血虚亦可用补中益气汤,为阳生阴长之理。对丹溪学说多有贡献。其主要著作为《医学正传》等。日本延寿玄朔非常赞赏虞抟的《医学正传》,认为是“承丹溪先生之遗流而述作之书也。”后延寿玄朔把此书作为课徒的教材,对中日医学交流作出了积极的贡献。

汪机,字省之,世居安徽祁门之石山,故自号石山居士。父渭,亦精医,私淑东垣、丹溪之学。汪机继父业学医,著作颇多,有《外科理例》等,弟子整理有《石山医案》。汪机之论,以营卫立说,强调补营中之气,故其治病善用参芪。学本丹溪而有发展和补充。

以上所述,可见丹溪学派的影响之大。明方广曾说:“求其可以为万世法者,张长沙外感,李东垣内伤,刘河间热证,朱丹溪杂病,数者而已。然而丹溪又贯通乎诸君子,尤号集医道之大成者也。”

丹溪为人,“刚毅沉潜,遇事奋发,而神闲气和即之。”“精神充满,接物和粹,人皆众亲炙之。”既奋发有为,又平易近人。生活崇尚俭朴,衣服仅取蔽体,食物安于粗菜淡饭,至年70岁,仍“色泽色茂”。而对公益事业,如修水利等,则无不慷慨资助。

惠宗十八年(1358)夏,丹溪外出治病,“暑行来归”,没有什么大病。但过三四日,于六月二十四日,一代医学宗师朱丹溪与世长辞,终年78岁。临终前,无他言,独呼嗣汜,说:“医学亦难矣,汝谨识之!”言毕,遂卒。

丹溪去世后,人们莫不洒泪哀恸。诚如宋濂之言:“丹溪先生既卒,宗族失其所倚藉,井邑失其所依凭,嗜学之土失其所承事,莫不彷徨遥慕,至于酒涕。”丹溪子女与弟子将其葬于义乌东朱之郭头庵。

明清时期一些学者,对丹溪推崇备至,常远道前来祭奠。今日之丹溪故里赤岸,丹溪之滨狮子岩顶建有朱丹溪纪念亭,狮子岩麓建有朱丹溪纪念堂。东朱村辟有朱丹溪陵园。赤岸镇区、义乌城区、金华市区分别有丹溪街之命名。丹溪在人民心目中,正如“云山苍苍,高风不磨,世远弥声,仰止者多”。